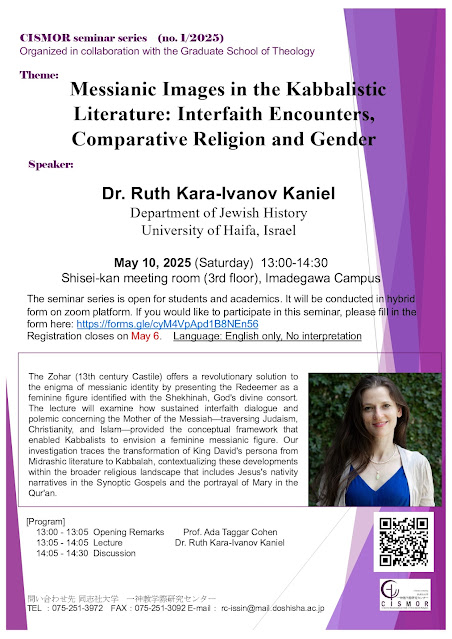

YIVOユダヤ研究所設立100周年記念シンポジウム

2025年10月4日(土)13:00~17:00

場所:東京理科大学 神楽坂キャンパス

主催:日本ユダヤ学会

協力:Martynas Mažvydasリトアニア国立図書館、リトアニア文化研究所、駐日リトアニア大使館

開催方法:対面・オンライン併用。オンラインでのご参加をご希望の方は下記のフォームからお申し込みください。

https://x.gd/GPPLm

使用言語:特別講演・質疑応答のみ英語(通訳なし。ペーパーの事前共有あり)。

その他は日本語。

趣旨:

現在、ニューヨークに拠点をおくYIVOユダヤ研究所(YIVO Institute for Jewish Research)は、1925年にヴィリニュス(当時ポーランド領ヴィルノ)で設立された、中東欧イディッシュ語圏のユダヤ人社会ならびに同地にルーツをもつ世界各地のユダヤ人コミュニティにかんする研究機関です。イディッシュ語やヘブライ語のみならず多言語の史資料を集積し、研究対象とされる地域も中東欧、ロシア、南北アメリカなど多地域にわたります。YIVOの可能性は、ユダヤ研究のみならず、ユダヤ人を内包する地域社会の研究へも開かれているといえます。

本シンポジウムは、YIVO設立100周年を記念し、草創期から第二次世界大戦中の危機の時代、そして現代までのYIVOの歴史を振り返ります。特別講演者として、Martynas Mažvydasリトアニア国立図書館よりララ・レンペルティエネ博士をお招きし、これまで知られることの少なかったリトアニア現地の文脈からYIVOの歴史の一端をご講演いただきます。

ユダヤ研究者はもちろんのこと、YIVOが射程とする諸地域にご関心をお持ちの方々の幅広いご参加を歓迎いたします。

講演者の招待においては駐日リトアニア大使館の多大な協力を得ました。記して感謝申し上げます。

13:00–13:05 開会の辞・趣旨説明:市川裕(本会理事長・東京大学名誉教授)

13:05–13:35 西村木綿(名古屋外国語大学講師)

「YIVOは何を目指したか――設立から両大戦間期まで」

13:35–14:35 特別講演:ララ・レンペルティエネ(リトアニア国立図書館ユダヤ研究センター、博士)

「最終章――ソ連占領期リトアニアにおけるYIVO(1940〜1941年)」

14:35–14:45 休憩

14:45–15:15 高尾千津子(元東京医科歯科大学教授)

「ニューヨークのYIVOとソ連ユダヤ史関係史料」

15:15–16:00 コメント:重松尚(日本学術振興会特別研究員CPD、ヴィータウタス・マグヌス大学提携准教授)・青木良華(本会会員)・荒井敬史(本会会員、博士)

16:00–16:15 休憩

16:15–17:00 コメントへの応答・質疑応答

【特別講演要旨】

ララ・レンペルティエネ「最終章――ソ連占領期リトアニアにおけるYIVO(1940〜1941年)」

1925年にヴィリニュスに設立されたYIVO研究所と、現在、YIVO Institute for Jewish Researchとしてニューヨークにおいて続くその歴史、そして所蔵される史料の運命については、多くの論文、書籍、回想、辞典で、また、近年ではいくつかのモノグラフにおいて論じられている。しかしYIVOをめぐる主題は尽きるには程遠い。それはYIVOの文化的達成の広大さのみならず、現在もなお、YIVOと密接な結びつきのある新しい文書が発見され続けていることによる。最近ではYIVOに関連する数千ページにわたる文書がヴィリニュスのいくつかの研究所で再発見された。

本報告が焦点を当てるのは、しかし、長年にわたりアクセス自体は可能だった文書である。これらはYIVOについての我々の知識を相当に押し広げるものであるが、これまでの研究において十分に活用されてこなかった。その文書の大半は現在リトアニアにあり、主にリトアニア国立文書館に保管されている。これらは1940年から41年にかけて、すなわちヴィリニュスがソ連の支配下にあった時期のYIVO研究所と関連する文書であり、ナチ占領下で略奪・破壊される直前のYIVOの組織構造、所蔵文書の内容、博物館、図書館の状態を理解するのにきわめて重要である。これらの史料はまた、当時、YIVOが公式には閉館されなかったものの、新統治者〔ソ連〕のもとで停滞し、その間、積極的な展開をわずかにしか遂げなかったことを示している。

これらの史料は完全にアクセス可能ではあったが、国外の研究者によってめったに利用されてこなかった。言語の障壁はさることながら、地域的な障壁もその理由である。すなわち、リトアニアのソヴィエト化についての研究においては、通例、ユダヤ人の研究所の運命は議論されず、その関心はもっぱらリトアニア人やリトアニア人の研究所に置かれていたのである。

近年、このような史料がリトアニア国立図書館のジュダイカ・コレクションにおいて発見されている。これらは実に数十年の間知られておらず、YIVOの史料集積にかなりの付け加えをなすものである。

Lara Lempert, “The Last Chapter: YIVO in the Years of the First Soviet Occupation of Lithuania (1940-1941)”

Summary:

The history of the YIVO Institute established in Vilnius in 1925 and now continuing its activities in New York as YIVO Institute for Jewish Research, as well as the fate of its collections, has been discussed in many articles, book chapters, memoirs, encyclopaedias and, most recently, several monographs. However, the subject is far from exhausted, and not only because of the vastness of the cultural achievement of YIVO, but also because new documents pertinent to YIVO are continuously being discovered or come to the fore. Speaking of the former group, several thousands of pages of YIVO-related materials were recently rediscovered in several institutions in Vilnius. In this presentation, however, I will focus on documents that were accessible for years, but not sufficiently presented in the scholarship, although they would substantially add to our knowledge of YIVO. The documents that are mostly in Lithuanian and preserved mainly in the Lithuanian National State Archives, are related to the YIVO Institute in 1940 and 1941 – the year when Vilnius came under the Soviet jurisdiction. They are extremely important, supplying the last glimpse on the state of the YIVO structure, the content of its archival collections, the museums and the library immediately before the Nazi occupation and the plundering and looting that accompanied it. At the same time, these documents demonstrate how, although not closed officially, the institute stagnated under the new regime, and only a couple of positive developments happened during this period.

Even though these documents have been fully accessible, foreign researchers seldom use them because of the linguistic obstacle, and the local ones – because in their research of sovietisation of Lithuania they are usually not engaged in discussing the fate of Jewish institutions, being predominantly concerned by the Lithuanian ones and the Lithuanians.

Recently, more of such documents were found in the Judaica collection of the Lithuanian National Library. These were, indeed, not known for decades and make a substantial addition to this corpus.

JSJS symposium commemorating centenary of YIVO

In partnership with:

Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Lithuanian Culture Institute, Embassy of Lithuania in Japan

October 4, 2025, Sat. 13:00~17:00 at Kagura Zaka Campus, Tokyo University of Science.

Aims and scope:

YIVO Institute for Jewish Research, established in Vilnius in 1925 (Wilno in Poland at that time) and now located in New York, is a research institute on East European Jewish civilization holding the largest collection of materials on it. Collections in YIVO’s archives and library are multilingual encompassing not only Yiddish and Hebrew but also languages used in the countries where Jewish communities were/are.

This symposium, celebrating the centenary of YIVO, traces its history from the beginning through the most critical period of WWII to the contemporary era. It also reconsiders the possibility of YIVO to expand the research scope to include regional studies beyond just Jewish studies. Dr. Lara Lempertienė, invited as a special guest from Judaica Research Center, Department of Documentary Heritage at Martynas Mažvydas National Library of Lithuania in Vilnius, will talk on a less known chapter of YIVO in the local Lithuanian historical context.

We welcome both researchers on Jewish studies and those who are interested in countries that YIVO’s collection relates to.

We express our deepest gratitude for cooperation of Embassy of Lithuania in Japan in inviting Dr. Lara Lempertienė.

13:00–13:05 Opening remarks by Hiroshi Ichikawa(President of JSJS)

13:05–13:35 Yuu Nishimura(Lecturer at Nagoya University of Foreign Studies)

“The early history of YIVO and its achievement: from the beginning to 1939”

13:35–14:35 Lara Lempertienė (Judaica Research Center, Department of Documentary Heritage at Martynas Mažvydas National Library of Lithuania in Vilnius)

Special Lecture:“The Last Chapter: YIVO in the Years of the First Soviet Occupation of Lithuania (1940-1941)”

14:35–14:45 Short break

14:45–15:15 Takao Chizuko (Former Prof. of Tokyo Medical and Dental University)

“YIVO in New York and its documents on Soviet Jewry”

15:15–16:00 Comments by Hisashi Shigematsu (Research Fellow-CPD, JSPS. Partnership Associate Professor, Vytautas Magnus University), Ryoka Aoki (JSJS), and Keishi Arai (JSJS/Dr.)

16:00–16:15 Short break

16:15–17:00 General discussion